滴荷轩主惠钧:以笔墨为犁,在工笔世界耕耘芬芳人生

文/盛建伟

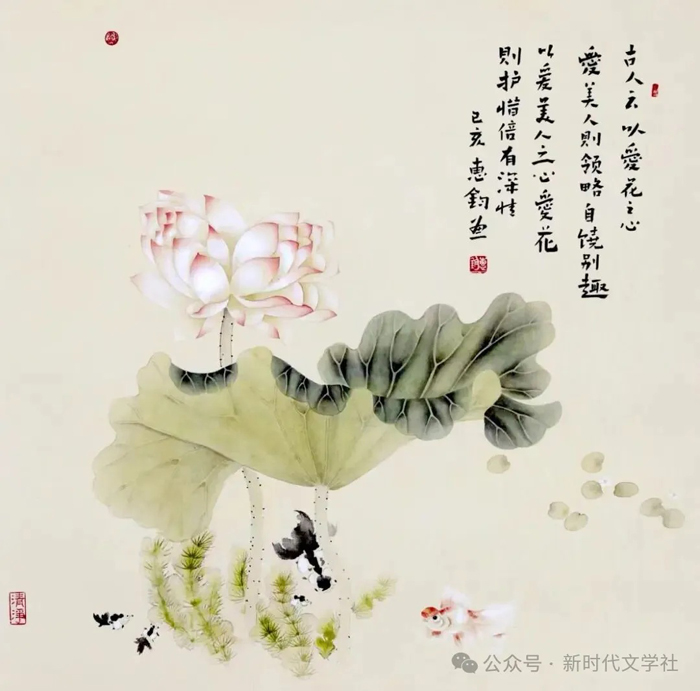

在临沂这座兼具历史厚重感与现代活力的城市里,有一位将笔墨化作生命语言的画家——惠钧。她字百川,号滴荷轩主,既是临沂市第八中学的一级美术教师,也是在工笔花鸟、人物领域深耕不辍的创作者。从曲阜师范大学美术系的青涩学子,到研修于中国美术学院、文化部工笔重彩研修班的专业画家;从1999年作品初登报端、斩获“画圣奖”,到2000年摘得新世纪书画大展金奖,再到培养出考入四川美术学院的获奖学生,惠钧用三十余载的坚守,在艺术与教育的双重赛道上,书写了一段以热爱为底色、以匠心为笔锋的动人篇章。

一、墨韵启蒙:幼年与画笔的不解之缘

惠钧与绘画的缘分,始于童年时期一方小小的书桌。上世纪70年代末,临沂的街巷还带着老城区的烟火气,年幼的惠钧总能在放学后找到属于自己的“秘密天地”——家中窗台前的木桌,一沓粗糙的白纸,几支削得尖尖的铅笔,便是她探索艺术世界的全部装备。“那时候没有专业的画具,就照着课本里的插图画,画小猫、画花草,画课本上的古代人物,一画就能坐一下午。”回忆起童年时光,惠钧的眼中满是温柔。

她的绘画天赋,最早被父亲察觉。父亲虽不是专业艺术家,却深谙“兴趣是最好的老师”,每当惠钧完成一幅“作品”,父亲总会认真地端详,用鼓励的话语点燃她心中的艺术火苗。“有一次我画了一只母鸡带着小鸡,父亲看了特别开心,还把画贴在了家里的墙上,说‘我闺女画得比印出来的还生动’。”正是这份朴素的认可,让惠钧对绘画的热爱愈发浓烈,从“随便画画”变成了“非画不可”。

中学时期,惠钧遇到了第一位真正意义上的美术老师。那位老师发现她对线条、色彩有着超乎同龄人的敏感度,便特意借给她专业的美术教材,教她握笔的姿势、排线的技巧,还带着她去郊外写生。“第一次用毛笔蘸着墨在宣纸上作画时,那种墨色晕染开来的感觉,我到现在都记得。”惠钧说,那是她第一次感受到传统绘画的魅力,也第一次萌生了“要把画画当成一辈子的事”的念头。

高中三年,惠钧几乎把所有课余时间都用在了绘画上。为了考上理想的美术院校,她每天凌晨五点起床练素描,晚上在台灯下临摹工笔画稿,手指被铅笔磨出了茧子,宣纸堆得比书桌还高。“那时候条件苦,冬天画室没有暖气,手冻得通红还是要画,因为心里有个目标,就不觉得累。”1996年,惠钧凭借扎实的专业功底,顺利考入曲阜师范大学美术系中国画专业,正式踏上了专业艺术道路。

二、专业深耕:在工笔世界里打磨匠心

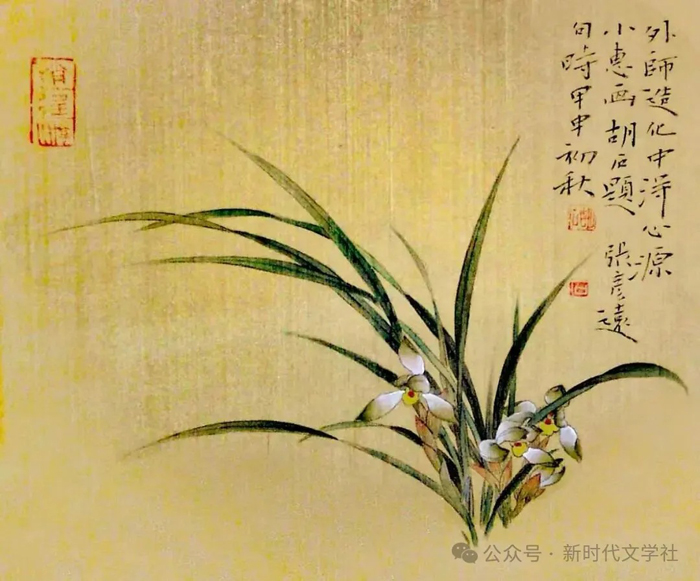

曲阜师范大学的四年,是惠钧艺术生涯的“筑基期”。在这里,她系统学习了中国画的理论知识与技法,从《芥子园画谱》到历代名家的工笔佳作,她逐一临摹、研究,揣摩线条的力度、色彩的搭配。“工笔画最讲究‘细’,一根线条要画得均匀、流畅,可能需要练上几百遍;一片花瓣的颜色要过渡自然,得反复调配颜料。”惠钧说,当时她的专业课成绩始终名列前茅,尤其是工笔花鸟,得到了多位老师的称赞。

2000年,惠钧从曲阜师范大学毕业,获文学学士学位,随后进入临沂市第八中学任教。但她并未停下学习的脚步——工笔画的创作需要不断吸收新的养分,而中国美术学院是国内中国画领域的顶尖院校,能到那里研修,是惠钧多年的心愿。2001年,她终于争取到了去中国美术学院研修的机会,师从国内著名工笔画家。

在杭州的一年里,惠钧仿佛置身于艺术的海洋。她每天泡在画室和美术馆里,临摹院藏的宋代工笔画珍品,听名师讲解创作理念,与来自全国各地的画家交流心得。“宋代工笔画的细腻、严谨,对我影响特别大。比如画一朵牡丹,不仅要画出花瓣的形态,还要表现出它的质感和生命力。”那段研修经历,让惠钧的创作水平有了质的飞跃,她开始尝试将传统技法与现代审美结合,形成自己独特的风格。

2003年,惠钧又参加了文化部举办的工笔重彩研修班。工笔重彩是中国画中极具特色的门类,讲究用色厚重、绚丽,对颜料的运用要求极高。在研修班里,她系统学习了矿物颜料的制作与使用技巧,从朱砂、石青、石绿的研磨,到如何让色彩在宣纸上保持持久的鲜艳,她都反复试验,积累了大量经验。“有一次为了调配一种符合心意的绿色,我从早上一直调到晚上,试了几十种比例,终于找到满意的颜色时,感觉比获奖还开心。”正是这份对“极致”的追求,让惠钧的工笔作品逐渐形成了“线条细腻流畅、色彩明快雅致、意境清新自然”的特点,深受业内人士认可。

三、艺途绽放:从“画圣杯”到新世纪金奖的蜕变

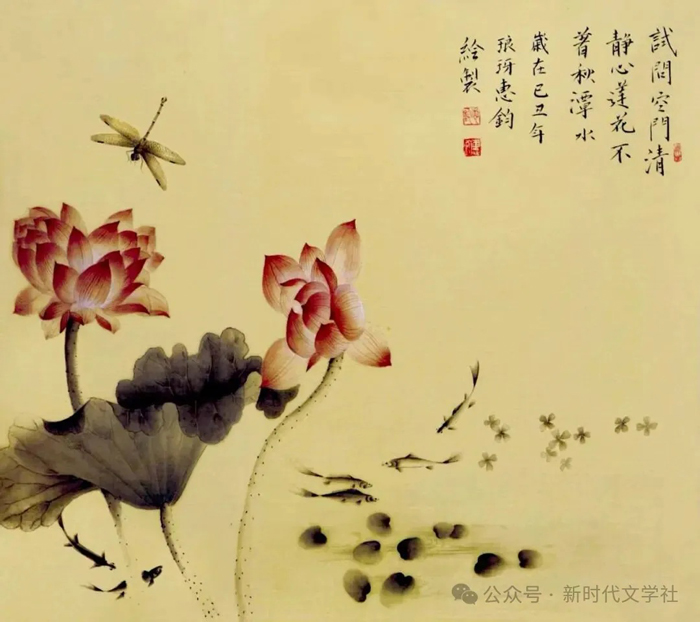

1999年,是惠钧艺术生涯中极具意义的一年。这一年,她的作品首次见诸报端——《临沂日报》刊登了她的工笔花鸟画《荷韵》,画面中,几片荷叶亭亭玉立,粉色的荷花在绿叶间绽放,一只蜻蜓停在花苞上,栩栩如生。“看到自己的画印在报纸上,特别激动,感觉这么多年的努力终于有了一点回报。”

同年,惠钧得知第二届中国书画“画圣杯”大赛正在征集作品,便毫不犹豫地报名参赛。她精心挑选了自己耗时三个月完成的工笔人物画《仕女图》——画面中的仕女身着唐代服饰,手持团扇,姿态优雅,线条细腻如丝,色彩淡雅和谐。为了让作品达到最佳效果,她在装裱前反复检查,甚至重新修补了几处细微的线条。

功夫不负有心人,当“画圣奖”的获奖通知寄到学校时,惠钧正在给学生上美术课。“当时校长把我叫到办公室,递给我通知书,我手都在抖。”这是惠钧获得的第一个全国性奖项,不仅让她在当地美术界崭露头角,更坚定了她继续创作的信心。

2000年,惠钧再次挑战自我,参加了首届新世纪书画大展。这次她提交的作品是工笔花鸟画《百鸟朝凤》,这幅画耗时半年完成,画面中,凤凰立于梧桐树上,周围环绕着数十只形态各异的小鸟,有麻雀、喜鹊、画眉,每一只小鸟的羽毛都用细如发丝的线条勾勒,色彩丰富却不杂乱。“为了画好小鸟的动态,我特意去公园观察了一个多月,记录下不同鸟类的飞翔、栖息姿势。”

最终,《百鸟朝凤》凭借精湛的技法和丰富的内涵,斩获了大展金奖。颁奖典礼上,评委对这幅作品给予了高度评价:“作者将传统工笔技法与现代审美完美融合,画面构图饱满,线条功底扎实,色彩运用恰到好处,展现了极高的艺术素养。”这次获奖,让惠钧的作品开始走出山东,受到全国更多美术爱好者的关注。此后,她的作品多次参加全国、省级书画展览,部分作品还被美术馆、收藏家收藏。

四、师者仁心:用画笔点亮学生的艺术梦想

作为一名美术教师,惠钧始终认为,“教学生画画,不仅要教他们技法,更要培养他们对艺术的热爱和对生活的感知力。”在临沂市第八中学任教的三十多年里,她始终坚守在教学一线,无论是初一的基础美术课,还是高中的美术特长班,她都用心对待每一位学生。

惠钧的课堂总是充满活力。为了让学生更好地理解工笔画,她会带着学生去校园里观察花草、昆虫,让他们亲身感受“生活中的美”;她会把自己的画稿、颜料带到课堂上,手把手地教学生握笔、调色;对于基础薄弱的学生,她会利用课余时间单独辅导,从不计较个人得失。“有个学生一开始连线条都画不直,特别自卑,我就每天陪他练半小时,慢慢他找到了感觉,后来还考上了美术院校。”说起学生的成长,惠钧的脸上满是骄傲。

2008年,是惠钧教学成果的一个重要节点。这一年,她指导的学生刘卓良参加教育部举办的全国美术作品大赛,凭借一幅工笔花鸟画《春归》斩获一等奖。回忆起指导刘卓良的过程,惠钧说:“刘卓良很有天赋,也特别刻苦,但一开始他的作品缺乏‘灵气’,我就引导他多观察生活,比如春天的花草是怎么发芽的,小鸟是怎么筑巢的,让他把自己的感受融入作品里。”

为了帮助刘卓良完善作品,惠钧陪着他一起修改画稿,从构图到线条,从色彩到意境,每一个细节都反复推敲。“有一次为了修改画面中的一只小鸟,我们从下午一直讨论到晚上,直到找到最满意的形态。”最终,刘卓良的《春归》以细腻的技法、生动的画面,打动了所有评委,获得了全国一等奖。后来,刘卓良顺利考入四川美术学院,成为了一名专业的美术生,他始终记得惠钧老师的教导:“惠老师不仅教我怎么画画,还教我怎么做人,她对艺术的热爱,一直影响着我。”

除了指导学生参赛,惠钧还积极推动学校的美术教育发展。她牵头成立了学校的美术社团,定期组织书画展览、写生活动,让更多学生接触到美术;她还编写了校本美术教材,将临沂的地方文化融入教学中,让学生在学习美术的同时,了解家乡的历史与文化。“美术教育不是为了培养多少画家,而是为了让每个学生都能发现美、感受美,这才是最重要的。”惠钧说。

五、笔墨不辍:在艺术与教育的路上继续前行

如今,惠钧已经年过五旬,但她对绘画的热爱和对教学的热情丝毫未减。每天下班后,她都会回到自己的“滴荷轩”画室,铺纸研墨,沉浸在工笔世界里。她的画室不大,却充满了艺术气息——墙上挂着她的新作,书桌上摆着各种颜料、画笔,窗台上养着几盆绿植,阳光透过窗户洒在宣纸上,温暖而宁静。

近年来,惠钧的创作更加注重“意境”的表达。她的工笔花鸟作品,不再仅仅追求“形似”,而是通过笔墨传递出对生活的感悟。比如她的新作《秋实》,画面中,一串饱满的葡萄挂在藤蔓上,几只小鸟在旁边嬉戏,色彩虽不浓烈,却充满了丰收的喜悦和生命的活力。“现在画画,更像是和自己对话,把生活中的感动用笔墨表达出来。”

同时,惠钧依然坚守在教学一线。虽然已经是一级美术教师,有丰富的教学经验,但她仍在不断学习新的教学理念和方法,尝试将新媒体技术融入美术教学中,让课堂更加生动有趣。“时代在发展,美术教育也要与时俱进,我要不断学习,才能更好地引导学生。”

谈及未来的计划,惠钧说:“我想继续画下去,创作出更多更好的作品;也想继续教下去,帮助更多学生实现艺术梦想。如果有机会,我还想举办一次个人画展,把自己这些年的作品展示出来,也算是对自己艺术生涯的一个总结。”

从幼年的懵懂热爱,到青年的专业深耕,再到中年的艺教双馨,惠钧用笔墨书写了一段属于自己的芬芳人生。她就像自己笔下的荷花,淡雅而坚韧,在艺术与教育的沃土上,默默绽放,散发着独特的魅力。而这份对艺术的坚守、对教育的执着,也将继续陪伴她在未来的路上,步履不停,馨香满怀。

【作者介绍】盛建伟,山东省微山县人,1962年4月出生,1980年11月入伍,研究生学历,参加过对越防御作战,大校军衔。曾任陆军第67军炮兵团放映员,陆军第67集团军政治部宣传处干事,山东省军区政治部宣传处副处长,费县县委常委、县人武部政委,临沂军分区政治部主任。中国摄影家协会会员、中国新闻摄影学会会员、中国报告文学协会会员、山东省作家协会会员。著有《军旗下走来的创业人》《军旅如歌》《沂蒙精神沂蒙兵》《大爱沂蒙》《沂蒙红商》等作品。