文图 / 盛建伟

引子:砚池边的“军礼”

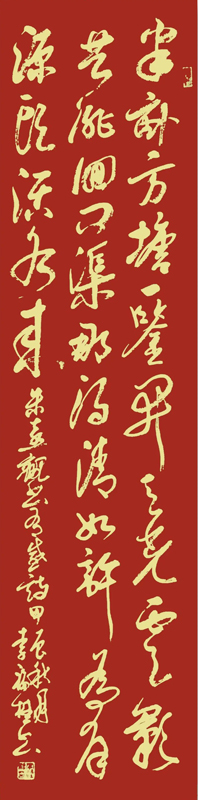

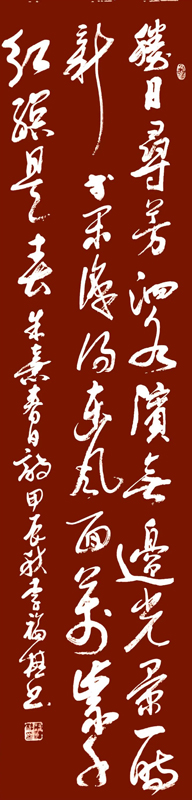

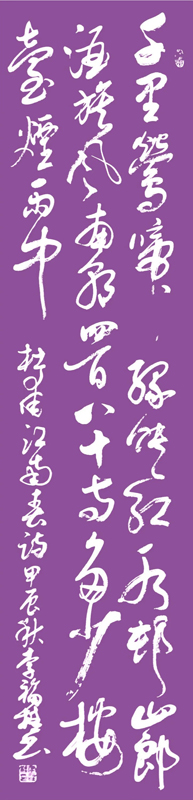

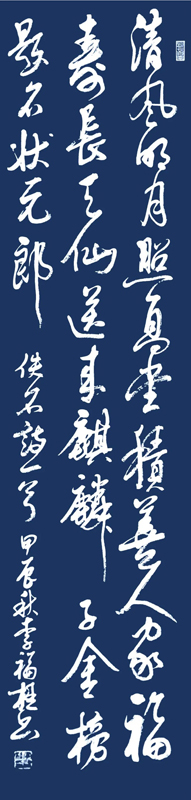

深秋的午后,李福桂的书房飘着淡淡的墨香。70岁的他正站在画案前,左手按纸,右手悬腕,笔锋在宣纸上游走——楷书《从军行》刚写至“黄沙百战穿金甲”,字字筋骨分明,笔力如穿石箭;案头另一侧,一幅《雄鸡报晓图》已近完成,朱砂点染的鸡冠似燃着火焰,鸡爪蹬地的力道,竟透着几分军人踢正步的刚劲。

“写字作画,和站军姿一个理儿:心要静,气要沉,骨要挺。”李福桂放下狼毫,习惯性地抬手整了整衣襟,那动作里,还带着军人特有的挺拔。这位从湖南常宁走出的大校,不仅以画笔勾勒生灵百态,更以笔墨书写军旅赤诚,在书画天地间,延续着四十载戎马生涯的风骨。

一、军营里的“墨痴”:枪与笔的双重坚守

李福桂在上初中时就喜欢写毛笔字。1974年11月,18岁的李福桂背着行囊走进军营,背包里除了军装,还有爷爷传下的两只毛笔和一本翻烂的“颜体”书法集子。“爷爷在解放前也当过中国军人,总讲,武将提笔能安邦,文臣仗剑可卫国。”在野战军的营区里,训练场上他是冲锋在前的尖兵,五公里越野总跑在排头;熄灯后,战友们酣睡时,他就着走廊的灯光练字,膝盖当桌,罐头瓶盛墨,三年下来,光废报纸就攒了半麻袋。

一次部队办板报,李福桂写的隶书标题惊艳了全营,营教导员王茂深称赞李福桂是“湖南小秀才”,当班长后一年多就提拔到营部当了书记(正排)。团政治处刘家聚主任得知后又把李福桂调到团组织股当干事,并经常带着他下连队蹲点有意识地受“锻炼”文笔,师政治部魏果良主任见他字有“灵气,就把他调到组织科,从此,他成了军营里的“笔杆子”——写材料、绘墙报、刻蜡版,忙得脚不沾地,却乐在其中。“那会儿最爱写‘保卫祖国’四个大字,笔锋里全是劲儿,好像每个笔画都能变成钢枪。”他笑着回忆,有次为赶制抗洪救灾的宣传画,他三天两夜没合眼,画中战士扛沙袋的背影,肌肉线条都是照着身边战友的轮廓描的。

军旅生涯磨练了他的笔力基本功。练楷书时,他对着字帖一笔一划临摹,像练刺杀动作般反复打磨;写行书时,他借鉴队列行进的节奏,让笔墨有了“齐步走”的稳健与“跑步前进”的灵动。“枪要天天擦,笔要天天握,字要天天写,都是基本功。”这是他常挂在嘴边的话,而军营的严谨与热血,也悄悄融进了他的笔墨基因。2010年他出差到广西,受邀为广西军区边防某团守备连写了一幅“扎根边防,保家卫国”,很受官兵赞赏!

二、笔墨间的“兵心”:书画里的山河与豪情

退休后的李福桂,军衔定格在大校,但对书画的钻研愈发精深。他尤擅花鸟与行草,作品里总藏着军人的视角——画雄鸡,不描柔媚之态,专画它引颈高歌时的昂扬,鸡爪如铁爪紧扣地面,仿佛随时能整装待发;写草书,笔势如奔马,墨色浓淡间似有硝烟弥漫,细看却见章法严明,像极了战场上的有序冲锋。

这份功底与灵气,不仅打动了普通观众,更得到了高层领导的认可。2003年10月21日,原中共中央政治局委员、中央军委副主席、国防部长迟浩田上将视察枣庄时,赠送一幅作品《神逸》,接过作品特意观赏了李福桂写的“功底,当场赞许道:“福桂啊,你的书法作品功底很深啊,确实不错。”并合影。这句肯定,成了他深耕书画的莫大动力。

他的作品屡获殊荣:1999年,在“九九澳门回归中国”书画大赛中斩获金奖;同年,参加“文华杯全国硬笔书法大赛”,其草书作品获评“六段”等级;此外还多次荣获全国艺术大奖一等奖。这些荣誉背后,是他“把每个笔画当任务来完成”的较真——为写好一幅庆祝澳门回归的《盛世莲花》,他翻阅数十张历史照片,将家国情怀凝于笔端,字字都透着“领土不可分割”的坚定。

三、翰墨传情:从获奖名册到世界馆藏

李福桂的艺术成就,早已超越了个人爱好的范畴。他的名字与作品被收入多部权威典籍:国家人事部编纂的《华人中国人才词典》、《当代书画名人名作博览》、《中国当代艺术人才精品大典》、《20世纪当代书画名家作品精选》,以及《全国群众书法摄影大赛获奖作品集》《现代中国书法》《当代书法》等,成为书画界认可的“当代百名最佳书法家”之一。

更令人瞩目的是,他的书法作品远播海外,被法国、德国、意大利、韩国、印度、埃及、澳大利亚、新西兰等国的图书馆、艺术馆收藏。“有次收到德国一家艺术馆的感谢信,说我的《道德经》草书长卷,让当地观众感受到了中国文字的力量。”李福桂说,这比拿任何奖项都让他自豪——笔墨成了桥梁,让世界看见中国军人的文化情怀。

他的艺术影响力还被主流媒体广泛关注:《解放军报》《解放军画报》等军队报刊专题报道他“枪笔双优”的故事;《求是》杂志、《大众日报》《经济导报》《齐鲁晚报》及湖南当地媒体,聚焦他用书画传承正能量的实践;《中国书画报》《书法报》更是多次刊登他的作品解析,称其“字有军魂,画含正气”。

四、反哺桑梓:艺术馆里的传承课

“笔杆子硬,腰杆子更要直。”这是李福桂常对后辈说的话。2013年,他自掏腰包,在家乡湖南常宁市建成“李福桂书法艺术展馆”,将多年来的获奖作品、收藏典籍及创作心得悉数陈列,免费向公众开放。开馆当天,武警部队原司令员吴双战上将、中共山东省委常委、省军区政委张秉德少将等6位将军专程到场,为艺术馆揭牌。

“建展馆不是为了摆成绩,是想让年轻人知道,传统文化里藏着做人做事的道理。”如今,这里成了常宁的“文化地标”,每周都有中小学生来参观,李福桂只要有空,就会亲自担任讲解员:“你看这‘忠’字,上面是‘中’,下面是‘心’,做人做事守住中心、不偏不倚,就是忠;这‘勇’字,力从心起,有担当才叫勇。”他讲的是书法,道的却是军人的价值观。

除了展馆,他还在社区、学校开设“福桂书法课”,学员从白发老人到垂髫孩童,既有退役军人,也有普通群众。教课时,他总先写“精忠报国”四个大字:“咱中国人的笔墨,从来都连着家国。”

尾声:墨香里的军礼

夕阳西下,李福桂铺开一张新纸,准备写一幅“国泰民安”。笔蘸浓墨,悬在半空时,他忽然停顿了片刻,仿佛听见了军营的号角。随即,笔锋落下,横如长城,竖似钢枪,四个大字在纸上稳稳站立,带着穿透纸面的力量。

放下笔,他对着窗外的晚霞,缓缓敬了个军礼。那身影,与画案上的笔墨、墙上的军功章、远方展馆里的万千墨迹,构成了一幅最动人的画——画里是翰墨丹青,画外是赤子丹心,而那贯穿始终的,正是一位大校书画家对家国最绵长的告白。

【作者简介】盛建伟,山东省微山县人,1962年4月出生,1980年11月入伍,研究生学历,参加过对越防御作战,大校军衔。曾任陆军第67军炮兵团放映员,陆军第67集团军政治部宣传处干事,山东省军区政治部宣传处副处长,费县县委常委、县人武部政委,临沂军分区政治部主任。中国摄影家协会会员、中国新闻摄影学会会员、中国报告文学协会会员、山东省作家协会会员。著有《军旗下走来的创业人》《军旅如歌》《沂蒙精神沂蒙兵》《大爱沂蒙》《沂蒙红商》等作品。